近日,罗照辉署长接受《世界知识画报·外交视界》专访,重点围绕中国国际发展合作和对外援助历程、任务、成果、特点、未来发展方向等答问。

外交视界:罗署长,请您简要介绍国合署成立5年来取得了哪些成绩?最大亮点是什么?

罗照辉:5年时间,与新中国援外74年历史相比很短,但5年成绩可圈可点。

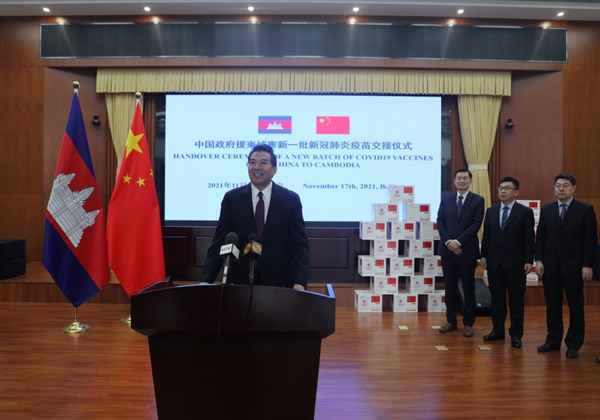

最大亮点,当属引领抗疫国际合作。在百年变局叠加、世纪疫情背景下,在习近平主席亲自指挥和部署下,我们开展了新中国成立以来规模最大、时间最长的紧急人道主义救援。我们以大国担当引领国际抗疫合作,向160多个国家和国际组织提供大批抗疫物资,向110多个国家和国际组织提供超过22亿剂疫苗。全球使用的每3支新冠疫苗中就有1支是中国提供的。多国元首向习近平主席致谢,30多国总统、总理到机场出席疫苗援助交接仪式,并带头接种中国疫苗。国际媒体广泛报道,形象地将中国疫苗称为“及时雨”。当然,疫情初期时,国际社会对我国抗疫紧急驰援,我们铭感于心。

除抗疫国际合作外,这5年我们还做了以下重要工作。

全力落实全球发展倡议。2年前,习近平主席顺应时代大势、呼应各国需求,提出全球发展倡议,发出了聚焦发展、重振合作的时代强音。2022年,习近平主席又提出落实倡议的32项举措。国合署还与国际金融机构亚洲基础设施投资银行合作,同时推出20亿美元资金,推进倡议走深走实。目前,“全球发展和南南合作基金”顺利运转,全球发展促进中心已经成立,200多个“小而美”项目已经上马。就在7月,国合署刚刚举办全球共享发展行动论坛首届高级别会议,习近平主席专门发来贺信,158个国家的千余名代表与会,会上宣布共建全球发展项目库、资金库。

推进高质量共建“一带一路”。倡议提出10年,“一带一路”已经开花结果,中巴经济走廊建设可圈可点,中老铁路成功运营,雅万高铁顺利推进,东部非洲有了第一条高速公路。很多国际人士致信中国领导人表示感谢。同时,中国高度重视债务减免,没有一个国家因参与“一带一路”而陷入债务危机。

引领南南发展合作成效显著。我们通过成套项目、技术援助、紧急人道主义援助、人力资源培训等方式,为促进全球共同发展,特别是改善发展中国家经济社会民生作出贡献,实施6000多个民生项目。同时,注重拓展三边、多边合作,与联合国等10多个国际组织、社会组织合作,在50多个国家实施了一批民生小项目。不久前,中国推动金砖实现历史性扩员,“全球南方”力量进一步整合,南南发展合作再上新台阶。

共享治国理政经验。中国式现代化为人类实现现代化提供了新选择。中国授人以鱼,也注重授人以渔,积极分享治国理政经验,支持发展中国家探索符合本国国情的可持续发展道路,帮助发展中国家推进治理水平和治理能力现代化。迄今,我国共为相关国家培养各领域人才40多万名。南南合作与发展学院已在北京大学成立,迄今为70多个国家培养了300多名硕士博士。这个学院是习近平主席8年前在联合国宣布成立的。我们还在非洲援建了尼雷尔领导力学院。

外交视界:国合署为什么不叫“对外援助署”,而称“国际发展合作署”?

罗照辉:这个问题问得好。2018年国际发展合作署成立,党和国家机构改革方案没有选择“对外援助”这个“曾用名”,而是赋予国合署“国际发展合作”的新名称。这是新时代背景下,党中央、国务院对中国对外援助向国际发展合作转型升级提出的高度期许和明确要求,为促进对外发展领域合作转型升级提供了重要机制保障。

近些年来,联合国等国际组织反思官方发展援助的局限性,将传统的发展援助内涵外延逐步拓展为更加多元的国际发展合作,强调可持续发展援助,致力于打造各国内生发展动力,以“发展合作伙伴”替代传统的援助国、受援国概念。

国合署成立以来,认真履行党中央赋予的职责使命,坚持守正创新。在坚持自身特色同时,对接国际惯例,加强塑造引导,不断探索新方式新领域,推动对外援助内涵外延向国际发展合作转型升级。从传统的单向、输血式援助,向双向互利、造血式发展合作转型升级;从政府为主,向政府、地方、社会、国际组织等多元援助主体转型升级;从援助—受援传统模式,向以援助、贸易、投资相结合,政府财政、社会基金、企业资金、国际融资相结合为特点的国际发展合作转型升级。

2021年9月,习近平主席提出全球发展倡议,为中国国际发展合作事业转型升级打造新起点,向多双边结合、多主体参与、多方向对接、多资源投入的国际发展合作迈出关键一步。习近平主席在党的二十大上宣布,中国愿加大对全球发展合作的资源投入。

下一步,我们将继续牢记国合署推进“国际发展合作”的初衷,继续深化对外援助改革,推动对外援助转型升级,助力新时代中国特色国际发展合作事业高质量发展。

外交视界:为什么党的二十大专门强调要加大全球发展合作的资源投入?中国开展对外援助有什么特点?

罗照辉:去年8月18日,《人民日报》在国际版显著位置刊登我署撰写文章《中国对外援助展现大党大国担当》,比较系统地阐述了中国作为一个发展中国家,开展对外援助的必要性、重要性和时代意义,也阐述了中国援外“赠人玫瑰、手留余香”的特色。

从历史脉络看,中国援外有着深厚的理论和实践基础,这植根于近200年的马克思主义国际主义思想,植根于5000年中华民族优秀传统文化,植根于中国共产党百年奋斗历史和新中国74年援外实践。南南合作是中国开展国际发展合作的基本定位。中国秉持“共同但有区别的责任”原则,坚持南北合作的主渠道地位,南南合作作为南北合作主渠道的有益补充,承担与自身发展阶段和实际能力相适应的国际责任。

从时代意义看,我们开展对外援助,首先,是为了践行习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想。习近平主席把握时代脉搏,继承和发扬马克思主义关于国际主义人道主义思想,并与天下大同的中华传统文化相结合,创造性提出人类命运共同体理念。“胸怀天下”是党百年奋斗的重要历史经验,为人类谋进步、为世界谋大同是党不变的初心。对外援助是努力实现人类命运共同体的伟大实践,也是中国共产党初心使命在人类进步事业中的崇高体现。

其次,是为了巩固深化同广大发展中国家友好合作,扩大朋友圈,谋求共同繁荣发展。1950年,刚刚成立的新中国克服重重困难,竭尽全力支持其他国家民族独立运动。70多年来,中华民族从积贫积弱逐步走向繁荣富强。中国人民不仅希望自己过得好,也希望别人过得好,愿在力所能及的范围内,为其他发展中国家加快发展作出贡献。当前国际形势并不太平,中国开展对外援助,引领南南合作,凝聚发展共识的重要性和紧迫性日益上升。

第三,是为了回馈国际社会善举,履行中国的大国责任担当。回顾历史,新中国建设和改革开放都得到国际社会支持和帮助。中国不仅是发展中国家,也是联合国创始成员国和安理会常任理事国。中国援助是发展中国家之间的“穷帮穷”。积极开展援外和国际发展合作,是中国作为负责任大国的应有之义。

第四,是为了服务国内高质量发展,推动高水平开放。援外在帮助受援国发展经济、改善民生的同时,有效带动我优质产品、先进技术、行业标准走出去,发挥了重要的“四两拨千斤”作用。援外对带动我与受援国贸易投资合作,深化我与世界各国全方位交往,并为我国经济社会发展营造良好外部环境的作用更加突出。

说到中国援外的特点,中国的对外援助和国际发展合作属于南南合作,模式独树一帜,深受受援国欢迎。在合作理念上,坚持共商共建共享共赢、不干涉内政、不附加任何政治条件,坚持量力而行、尽力而为;在合作渠道上,从政府援助为主渠道、重视双边,逐步向援助主体多元化、双多边结合转型;在合作方式上,注重软硬结合,对外援助与互利合作结合,对接受援国发展战略,实现经济互补与共同发展。注重援外监督评估,加强项目全链条监管,防范廉政风险,提高项目质量;在合作类型上,发挥成套项目、物资和技术援助、人力资源开发合作、紧急人道主义救援等传统优势,更加注重“小而美、惠民生”项目。